武蔵野の財産

地下水をまちのために

まちに飛び出し人に出会い

壁にぶち当たり満身創痍になっても

なお、乗り越える

幻だった“武蔵野地下水”が

教室に届いた

地域が温まるようなコーヒーを開発したい

日本中を元気にしたい!

2015年に、暮らしと仕事のフィールドである武蔵野市の亜細亜大学に採用され、非常勤講師になりました。教員に決まって間もなく、学長から直々にお電話があり、「2016年度から都市創造学部を創設するので、選択科目『街づくり論』を担当して頂けますか」とお話を頂きました。私のこれまでのまちづくり活動を知っておられてのお声かけ。もちろん即決でお受けしました。なぜか亜細亜大学は好き。ここでまちづくりやれる。うれしかった。

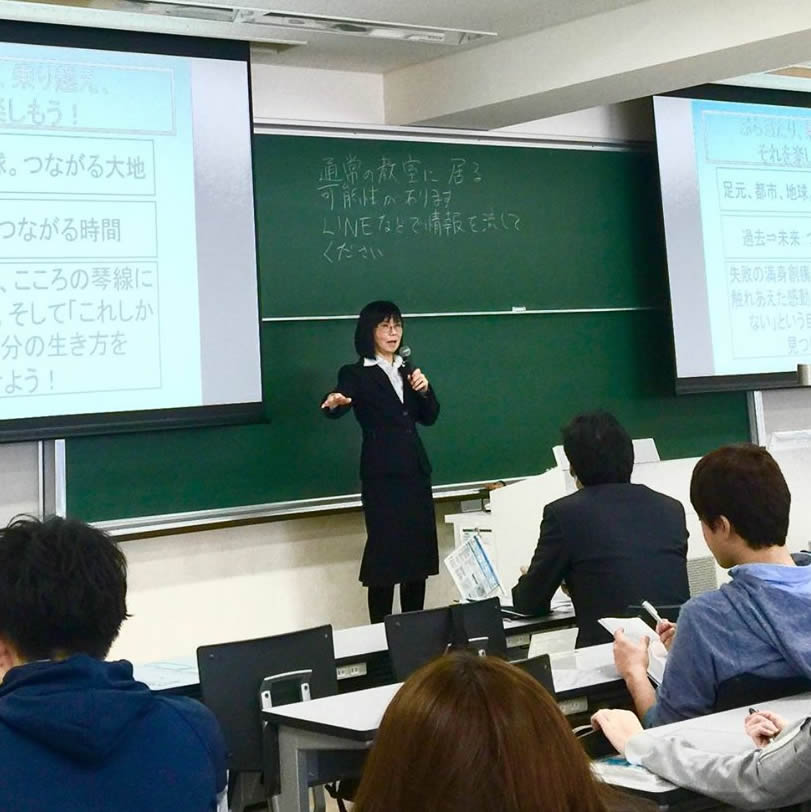

2016年4月には創設されたばかりの「都市創造学部」から「新入生全員に向けて、まちづくりの経験を話してください。現場体験学習へと導いてください」と依頼がきました。

当日は新入生全員約150名の学生とゼミ担当の先生方全員に向けた「オリエンテーションゼミナール 第一回授業」。2003年から「学生×まち」でやってきた活動を中心に紹介し、その最後、パワーポイントの「これから始まる亜細亜大学ページ」は、「まっしろ」で掲示しました!

「なにができるか私もわかりません。“これは置いとけん”と気づいたら、まちに飛びだし、まちの人と出会ったらやってごらん。満身創痍って知ってる? 体中、傷だらけってこと。まちは教科書に書いてある範囲のこと以外でも平気でみんなに求めるから。時にはこころも傷を負う。でも、夢中でやっているうちに“これが欲しかったんだよ”と思うコトがまちの人との“ずたずた”のなかからできてきて、喜んでもらえることがある。『学生さん、ありがとう』って。それだけですごい達成感。おもしろい」。

「武蔵野水物語プロジェクト」が本格的に始まる数年前のことです。写真に写っているなかの大勢の学生が私の授業に飛び込んでくれました。

その後、新型コロナの脅威のなかで生まれた「武蔵野水物語プロジェクト」が一連の活動の柱になりました。総勢1000人を超える学生たちとの、熱い、きつい、でも苦しくはなくてわくわくとした記録はここから始まりました。学生の活躍は、続く「武蔵野水物語プロジェクト」ページでご覧ください。

「武蔵野水物語プロジェクト」主宰

こころっとLab.代表/中小企業診断士

辻朋子

学生との間に「ラポール(人と人の間の虹)」が架ると学生も教員も楽しくなる。ワクワクする。ああ、もう、ダメだ。まちに飛び出す!

気づけば、私の期待を超えていた。教えたのは「まちづくり」探検だけ。それなのにラポールが架った若者はそれぞれの「好きな世界」で、それぞれのまちづくりを知らない間に創っていた。

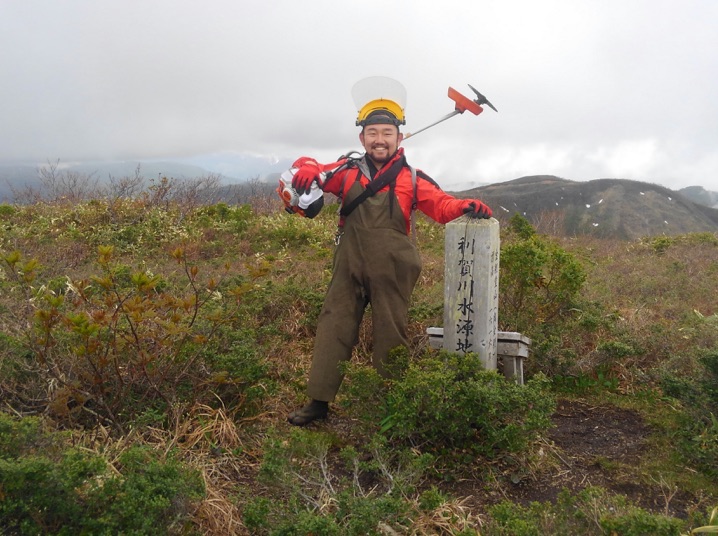

2020卒。亜細亜大学在学中は100人組織「探検部部長」。玉川上水を自ら踏査。「まちづくりは探検。課題を見つけ、歩きぬき、解決する」という辻スピリットを後輩に体験させてくれた。武蔵野市友好都市利賀村(富山県)に小学生セカンドスクール引率で通ううち、商工会長にスカウトされ村に就職・移住。「山村みらい留学」スタッフとなる。慕って日本中から集まる若者は彼を「レジェンド」と呼ぶ。

2024卒。抜きんでた味覚で武蔵野地下水の「とぅるんとした」「とろみ」を発見。【地下水・手打ちうどん】を地域店舗と試作。講座の「サービスづくりトップランナー」に。24年、大学卒業直前には「【地下水ブレンド】試作のお願い」を(株)ドトールーコーヒー社長・役員にプレゼン。聴かれた社長は開口一番、「尾之内君、ドトールに来ないか。中途採用でくればいい」。同社商品開発専門家と【手び練り】し、地下水特性・コーヒーを抽出した場合の「数値評価×官能評価」を頂くまで爆速一か月!「亜大に井戸ができたら“飲んで遊べる水のコミュニティ”【亜細亜カフェ】を」「店長になって戻ってくる!」。

参考:「新プロジェクトX」NHK TV.2025.4.19

※画像をクリックすると拡大してご覧になれます。

制作:亜細亜大学OBチーム

『地域の皆さんと一緒に』は、地域目線で、地域のみなさんがつくったページです。ご覧の皆さんも参加し、「自分だったら、これつくる! これ欲しい!」を、是非、「お問合せ」からご応募(提案)を!共創で、「考えながら創り、創りながら考える」をやっていきたいと思います。お待ちしています。

2025.全国デビューまでの足跡です。

1998:生活拠点のある武蔵野市のまちの人と母校一橋大学の先輩

に育てられ、道草人生の中小企業診断士合格。毎年更新の「ご縁マップ」を一里塚に手さぐりで「自分だけのまちづくり」のスタート。

2003 :いくつかの大学・専門学校で教えながら、「学生×まち」で、喜んでもらえるサービス開発(モノ×コト)を繰り返していた頃のこと。参加者と一緒にまちづくりを始めた最初の活動「ふじみ100人プロジェクト」。学生とまちの人という異質な人間を出会わせると、学生の新鮮な発想と社会人の専門性が交わり、一見無関係に見えたアイデアが結び付き、人が、渦を巻くように動き出した。おもしろいサービスが開発されるところに沸き立つような一体感が醸成される経験をした。「これはなんだ?」。衝撃だった。まちづくりの本質はこの動態的な目に見えない渦巻きではないかと直観した。その仕組みを知りたかった。究明するために中小企業診断士で働きながら社会人大学院に通い、博士号を得た。5年かかったが自分だけのまちづくりの羅針盤ができた。学生にいつも言われる「先生が迷ってないからついていける」。見えないコンパスがあるから学生と夢中でやれる。

2004: 「ふじみ100人プロジェクト」をやっている頃、武蔵野市が地下水100%のペットボトル販売を始めた。武蔵野市の地下水は奥多摩に降った雨が30年をかけて届いた、地下250mから汲み上げられる深層水。市販ペットボトル飲料の多くは個性の少ない軟水のなか、武蔵野地下水は希少な中硬水。一口飲んで「なんだ、このひっかかる味は!」と再び、衝撃が。柑橘系のような独自の香り。「武蔵野だけの誇り・おもしろい経営資源」と直観した。

2004~:地下水を中核にして「学生参加のまちづくり」をやれないか。企画を立て、市長に水道部はじめ、可能な限りの関係者に持って行った。いずれも、いずれも「ダメ」ばかり。

2015:亜細亜大学非常勤講師に採用される。推薦してくださったのも地域の活動仲間の恩人研究者。普通は推薦者は大学院時代の指導教授なのだけれど。採用面接では地域商店の最新ニュースをあまりによく知っていたのが気にいられたようだ。

2014に始めたウエブサイトのトップで記したのは次のメッセージ。

サービスとは人のこころと体にいい行為。ヒトに喜んでもらう力。だから、こころを込めてつくるモノも、こころでする活動もサービスです。みんながその送り手になり受け手になって育つ組織は、まち、教育機関、企業など全てがサービスコミュニティ。人間味ある暮らしを人間味ある教育、企業、市民、自治体が一体になって支える、喜ばせ屋の共同体。こんな場をみなさんと創りたい。地域と世界をリンクしながら。そう願っている「教員とコンサルタントのハーフ」が私です。

最初はこんな抽象的な話しかできなかった。学生とまちの人に助けられて、「ふじみ100人プロジェクト」「一橋大学マーキュリーTシャツプロジェクト」「武蔵野100年後Tシャツプロジェクト」の経験を経て、今、「武蔵野水物語プロジェクト」で具体のまちづくりにこの理念を置き換えていこうとしている。

2020~:まちはコロナの恐怖のなかにあった。「あの地下水がまちを救う!」。亜細亜大学「街づくり講座」の学生たちとのチャレンジが始まった。「まちに飛び出す」は禁じ手に。でも、これまで武蔵野を各自が歩いた経験と教員とのメールやりとりだけだって探検はきっとやれる。「誰でもおいしい地下水が飲める井戸を核とした水ひろば」を“井戸端コミュニティ”と名付けて、オンラインの見えない教室で、「武蔵野水物語プロジェクト」は本格始動した。

2021:この年度から大学のルールが緩和され、「チームは許可されなかったが、学生が個人単位で学外活動をすることが認められるようになった。その頃、100%地下水・水道をもつ昭島市は市内各駅前に、この水道水を自由に汲める「給水スポット」を開設した。武蔵野市から昭島市までは1時間以上かかる。でも探検し、「汲んで」「サービス開発し、オンラインの教室で共有し、武蔵野

地下水を自由に使えるなら、なにが生み出せるかオンライン上で社会に提案!ご飯炊き、お吸い物から、鮎の養殖場まで彼らはホントに自由奔放。

2022:通常授業再開。活動に共感した武蔵野市水道部は、2022年、災害時備蓄・イベント利用のみで市民の前から消えていた「幻」の地下水を「必要量、お分けします」と亜大教室に届けてくれた。幻の地下水が唯一、自由に使える場ができた! 最初の閾値突破だ。学生は、一口飲むと、燃えて、まちに飛び出した。地下水おもしろさを知ってもらうには食べ物開発が一番訴える。自分たちが、一口飲んだ感動、きっとわかってもらえる。

2023~:学生×3つの地域商店で、美味しい試作がついに完成。その内の一店舗、コーヒー豆専門店オーナーは、学生活動に共感し、古くからの業界仲間の全国展開企業、(株)ドトールコーヒー社長に「次の試作をいかがですか?」とつないでくれた。

2024.2.22:まずは社長との面談だった。「コーヒー王子」は一部上場企業社長と役員の前で、自分の味覚で見つけた武蔵野地下水の「とぅるんとした」「とろみ」と、専門家と試作することで「地下水ブレンド」(王子のネーミング)の可能性を広げたい思いを臆せずに語る。果たして自分は大学4年のとき、企業本社会議室でこんなに「聴いてもらえる話」、できただろうか。学生の隣りでボンヤリと昔の感傷に浸っていた教員などそっちのけで、コーヒー開発専門家(ドトールコーヒー推進室マネージャー)と「コーヒー王子」との試作が実現したのは爆速一か月後。ドトールコーヒーの商品開発室で出来たのは、新奇性100%の学生に特有の、コトを早める触媒作用が専門家のこころの琴線に触れて響いた相互触媒作用の賜物か。感謝。「学生×専門家」【手び練りの器】。

「武蔵野水物語プロジェクト」が関西万博共創チャレンジ事業に採択され、全国デビューしたとき、主催者側から最も評価されたのは「その土台に技術の視点(企業による地下水特性検査の協力を得た数値評価[エビデンスベースの取り組み])があること」だと言われた。でもそれは正解の半分だと思う。学生×企業が見つけたのは、単なる数値評価ではなかった。コーヒーマネージャーは「地下水の成分分析【数値評価】と自分の舌でコーヒーとして味わって得た感覚【官能評価:この言葉もマネージャーから教わった】を統合して、武蔵野地下水100%で抽出する【地下水ブレンド】の可能性を示してくれた。でも「地下水ブレンド」の具体のレシピは導き出さず、「ここから先はお前がやれよ」と学生に委ねてくれた。ドトールの方々の一人の学生への人間味ある導きがありがたかった。大企業は冷たいものではなかった。ある判断とそれが寄って立つ構造を見つけるための境界となる値を閾値とすれば、血の通った手で今までと次元の異なるフェーズへと学生の背中を押してくれた。こうしてプロジェクトの「ご縁」と「境界値」の閾値突破NO.2は導かれた。